もっと語ろう麹と発酵 Vol.20微生物の活動に感動するという体験をたくさんの人々にシェアしていきたい

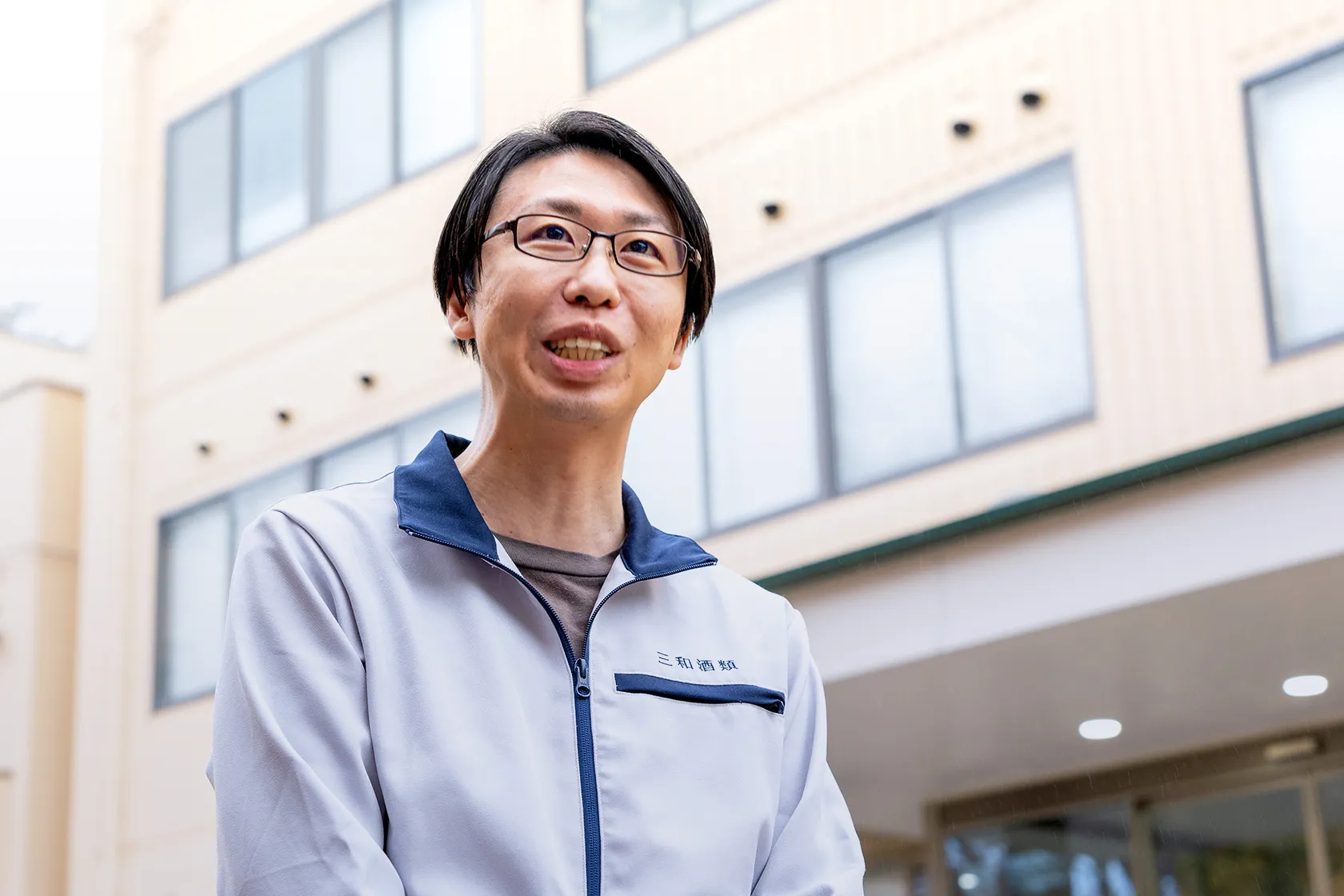

麹文化研究家

株式会社麹の学校 代表なかじ

日本酒の造り酒屋の蔵人(くらびと)を経て、麹(こうじ)文化研究家として独立し、2018年にはオンラインスクール「麹の学校」を開講したなかじさん。全国各地、そして、海外でも講座やワークショップを行い、専門家の特殊な技術・知識であった麹づくりを多くの人に伝える活動をしています。麹や発酵の魅力、また、近年の国内外の麹文化の広がりなどについて伺いました。

文:萩原美智子 / 写真:三井公一

酒造りのもろみの泡立ちに命の仕組み、源泉を感じる

――なかじさんは、麹や発酵について解説するオンラインスクール「麹の学校」や、「麹づくりと発酵しごと」(農山漁村文化協会)など多くの著書、セミナーなどを通じて麹づくりや麹文化などの普及に熱心に取り組まれていらっしゃいます。そもそも、なかじさんと麹はどうやって出会われたのですか。

麹との最初の出会いは、日本酒の蔵を訪ねたときのことでした。当時お世話になっていた料理研究家の中島デコさんという方に誘われて、ある日本酒の蔵元をお訪ねしたときのことです。そこで麹に魅了されました。

麹と蒸し米と水を合わせてつくられるもろみ。そのドロドロとした液体がボコボコボコッと泡立ってくる。ああ、ここに命の仕組み、源泉があるんだなと。「古事記」とか神話に出てくる国づくりの光景を見たような気がしました。そのあと、その蔵元にお世話になることになり、8年間、蔵人として働きました。

――いつ頃から麹や発酵に関する情報の発信を始められたのですか。

酒造りの経験を積むかたわら、もう一つの仕事として発酵や酒粕料理に関する講師を始めました。そのきっかけは、元々妻が料理教室を開いていたのですが、とあるオーガニックカフェから声をかけていただき、夫婦で発酵の料理教室を始めたことです。日本酒造りのオフシーズンである春から秋にかけて、いろいろな場所に呼ばれて出張で料理教室を開催していました。2011年からは麹づくり教室も始めました。

蔵元を退社してから、札幌市内で「麹の学校」の名称で講座を始めたのは2015年のこと。2016年に千葉市に場所を移して今に至ります。また、ブログやFacebookなどで麹や発酵の面白さなどを情報発信していくうちに、日本国内だけでなく海外に住む方々からも、「リアルの教室には参加できないので、ネット経由で教えてほしい」という声が寄せられるようになりました。海外の在留邦人の中には、味噌(みそ)や醤油(しょうゆ)が入手困難なので何とか自分でつくりたいという人もいました。

その声にも応えようと、とりあえず実験的に2018年からオンラインで「麹の学校」をスタートしてみました。当初は麹づくりに欠かせない味、香り、手の感触など五感を使うことについて、オンラインでどこまで伝えられるのかといった不安はありました。麹づくりには、吸水、ざる上げ、蒸しなどいくつもの手順がありますが、それらを一つ一つ丁寧に説明していったところ、うまく伝えられて、遠隔で受講されたみなさんが上手に麹をつくることができたんです。

海外での麹づくりには、それぞれの土地の米や豆を使うのが基本スタンス

――「麹の学校」の生徒さんは何人くらいいらっしゃるのですか。

現在、リアルとオンラインと合わせて500人ほど。また、海外からオンラインで参加されている生徒さんは70〜80人です。イタリア、スペイン、インド、東南アジアの国々など様々で、コロンビアから参加されている生徒さんもいます。

――海外の生徒さんは、講座で使う原料をどのように調達するのですか。

種麹は日本のものを入手してもらいますが、例えば米麹をつくる際には、米はたいてい現地のものを使ってもらいます。現地のうるち米や長粒米など各国の米を使って麹づくりに挑戦していますよ。「このお米でこんな米麹ができました」といったレポートがたくさん送られてきて、僕としてもとても勉強になっています。

例えば浸漬(しんせき)というお米に吸水させる大事なプロセスがあります。米の種類が変わると浸漬に費やす時間がまったく違います。日本の一般的な飯米なら8時間で済むところが、海外のとあるお米だと3日浸けてもまだ固いとか、逆にイタリアの粒の大きなリゾット米は1時間で浸漬できてしまうとか。

ですから、「何時間で」というレシピは海外の米については通用しないんです。お米を指先でつぶして状態を見て、サラサラの米粉になっていればOK。それこそ、江戸時代の職人さんは計測機器もない中で仕事していたわけですが、そういう体感のようなコツを一つ一つ伝えていければいいなと思っています。

完成した麹で味噌や醤油をつくるときも、日本だと大豆を使うところですが、海外ではひよこ豆や黄エンドウ豆などがよく使われます。蒸した豆に麹と塩を入れれば味噌ができるし、蒸した豆と塩、さらに小麦を炒って砕いて入れれば醤油になる。僕からはその原理をお伝えし、みなさんが手に入るもので自分自身のお味噌やお醤油をつくるというスタンスを大事にしています。

――「麹の学校」には認定講師プログラムもあるんですね。

オンラインスクールの初期メンバーだった数十人の中から、ここで学んだことを生かして自分の住む地域や国で教えていきたいとか、麹屋さんになりたいという人が10人ぐらい出てきたんです。で、「そうか、習い事を仕事にしたいという需要もあるんだな」と初めて気づきました。

仕事にするとなると、微生物の扱い方、食品衛生のことをはじめ、それまでと違うレベルの知識も必要になるので、2019年に、より専門的な学びの場として認定講師プログラムを開設したんです。現在は生徒500人のうち200人ほどが参加していて、そのうち100人ぐらいが実際に麹や発酵に関する講師をしたり、麹や味噌をつくって販売したりしています。「麹の学校」の目的は麹文化や発酵文化を広げることですから、頼もしいですね。

麹づくりで真っ先に伝えたい、「きれいにつくる」こと

――麹づくりにおいて、特に大切にしているのはどういうことですか。

麹づくりは積み上げ仕事です。一つ一つの段階の仕事をきちんとしていくことが大事で、失敗を次の段階でリカバーするのは難しい。ですから、真っ先に伝えたいことがあるとしたら、「きれいにつくる」ということですね。

日本人には穢(けが)れを清める、新鮮なものを尊ぶという文化がありますが、食文化や芸事もまさにそうで、無駄やノイズを消し去りながら、本質だけを美しく体現することが大切にされます。麹づくりや酒づくりの場合は、コンタミさせないことが大事です。コンタミネーション(contamination=汚染)、つまり、各段階で雑菌を混入させないということがとても重要です。

麹をつくっていて腐敗してしまったとかはやはりありますね。麹は48時間、足かけ3日でつくることができますが、その間、匂いをかいだり、味見をしたり、手で触ってみたりしながら、酸素は足りているのか、温度はどうか、この段階で混ぜるべきなのかなど、五感をフル稼働させて、状態を確認しながら対応していくことが必要です。その中でその人の感性も育まれていきます。

英文併記の自著で麹への思いや麹の理想形を紹介

――なかじさんは海外の生徒さんが主催する講習会に講師として招かれるそうですね。海外で麹文化はどのように広がっていますか。

日本とはけっこう違いますね。例えば、ヨーロッパではオーガニックとかサステナブル(持続可能)などへの意識の高い人が麹に関心をもつことが多く、フードロス対策という観点でレストランで廃棄されるパンから味噌をつくる活動が行われていたりします。また、東洋思想が好きで、禅などと結びつけて考える人も多いですね。

それと、デンマークのコペンハーゲンに「noma(ノーマ)」というミシュランの三つ星レストランがあり(2025年閉店予定)、ここで麹が使われていたというのは有名な話ですが、これがなかなか実験的で、肉で醤(ひしお)*1をつくったり、バラの香りのついた醤油のようなものをつくったりしていました。

一方、アメリカはオーガニックが好まれたり、自然回帰や自由を大切にするヒッピー文化*2の名残があるためなのか、麹も自然につくればOKという大らかなところがありますね。*1 醤(ひしお):肉や魚を麹と食塩で発酵させてつくった味噌状の調味料、あるいは食品。

*2 ヒッピー文化:1960年代のアメリカの若者を中心に生まれた既成の社会体制や価値観を否定するカウンターカルチャー(対抗文化)。

――なかじさんの著書「麹本〜KOJI for LIFE」(農山漁村文化協会)では、麹づくりのレシピが英文併記されていますね。

海外ではそれぞれ独自の麹づくりが行われているんですね。なぜなら、麹に関する英語の資料がないからです。僕は海外の麹文化を否定はしないし、面白いとも思っているのですが、やはり日本からの正式な情報開示も必要だと思い、この書籍をつくりました。

われわれ日本人が大切にしてきた麹のつくり方、麹に対する思い、それから、「フワッとしていて、甘みがあって、いい香りがして……」といった日本人が良しと思う麹の理想形などを伝えることも目的としています。

なかじさんの著書。左から「麹本〜KOJI for LIFE」(農山漁村文化協会)、「麹づくりと発酵しごと: 麹、味噌、醤油、甘酒、酒種パン、発酵調味料のレシピ」(同)

なかじさんの著書。左から「麹本〜KOJI for LIFE」(農山漁村文化協会)、「麹づくりと発酵しごと: 麹、味噌、醤油、甘酒、酒種パン、発酵調味料のレシピ」(同)

陶芸、和太鼓集団、造り酒屋の蔵人などを経て、麹の世界へ

――なかじさんは大分のご出身なんですね。

大分市の野津原(のつはる)で育ち、高校まで大分にいました。工業高校の産業デザイン科で陶芸を学び、ハマったことから芸術系の大学の陶芸科に進んだのですが、大学の部活動で和太鼓部に所属していて、これがすごく楽しくて。同時に海外を旅したいという思いもあったので、就職せずに、佐渡島を拠点として活動する和太鼓のプロ集団「鼓童(こどう)」の鼓童文化財団研修所に入りました。

2年間の研修生活では、和太鼓のほか、民謡、踊り、茶道など日本の伝統的な芸能や芸術を学びました。研修生活を修了してからはバックパッカーとして海外で放浪生活を始めました。海外の旅で一番見たかったのは、モンゴルの草原に沈む夕日です。中国から3カ月かけてモンゴルに入り、思いを遂げることができました。さらにヨーロッパを1周して帰国したところで、友人から「料理研究家の中島デコさんという方が忙しそうなので、ちょっと手伝ってあげて」と声をかけられました。

中島デコさんは千葉県いすみ市で自給自足の生活をしながら、古民家でオーガニックカフェなども経営されていらっしゃいます。デコさんのところにはいつも何人かが居候して、田んぼの仕事をしたり、大工仕事をしたりしているんです。僕は料理のアシスタントになりました。

なかじさんが蒸した米と麹菌でつくっている最中の米麹

なかじさんが蒸した米と麹菌でつくっている最中の米麹

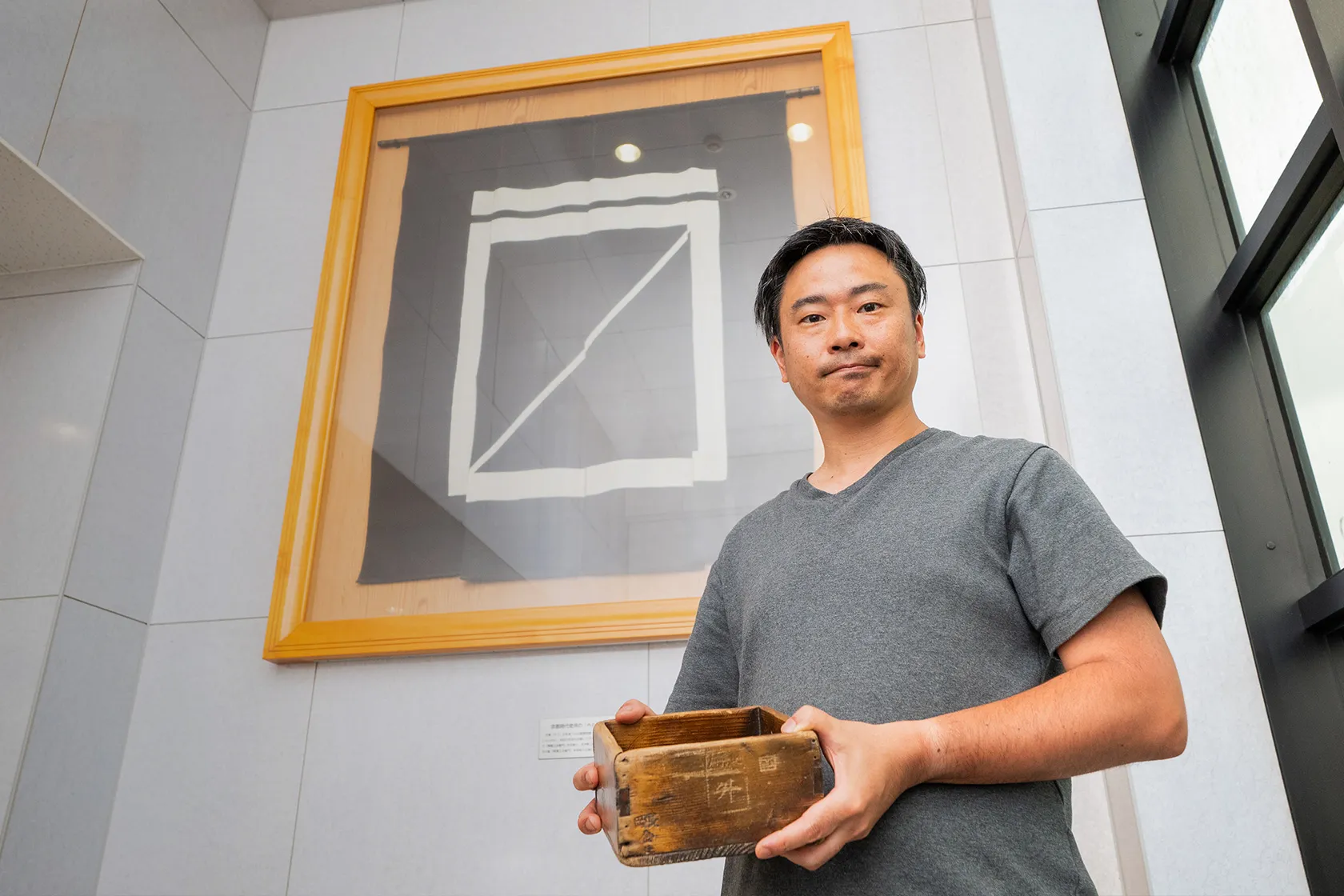

先ほどお話しした麹との出会いはこの頃のことです。デコさんが連れて行ってくれた千葉の神崎町という、利根川が近くにある造り酒屋の「寺田本家」でした。当時の社長の寺田啓佐(てらだ・けいすけ)さんはお話の中で、「昔は歌いながら酒をつくったんだよ」とおっしゃるんですね。で、僕、「酒造り唄、歌えますよ」と言って、その場で1曲歌ったんです。

――酒造り唄をご存じだったんですか。

ええ、鼓童の研修所で覚えたものです。昔から、田植え唄、紙漉(す)き唄、木こり唄、木遣り唄など、労働歌というのはさまざまにあるんですね。酒づくりに関しても、一つの蔵の中で工程ごとに10から20の唄があって、歌詞の中に仕事のコツが歌われていたり、その仕事にちょうどいいテンポになっていたり、歌い終わるときにちょうどその仕事が収まったりとよくできているんですよ。

で、寺田さんが「いいねぇ。今度、蔵でも歌ってよ」と言ってくださって、そこから寺田本家に8年間いて、後半の3年間は蔵人の頭(かしら)*3も務めさせてもらいました。*3 蔵人の頭:酒造りの現場の最高責任者である杜氏(とうじ)の補佐役。蔵人を指揮する。

家庭の台所で誰もが麹づくりをする文化をつくっていきたい

――その後、2013年に独立、麹文化研究家としての活動を開始して現在に至るわけですが、これからしてみたいことはありますか。

家庭でパンを焼くように、気軽に麹をつくるという文化を日本に根付かせたいと思っています。日本の基本調味料である味噌、醤油、酒、みりんはすべて麹からつくられていますが、これらはどこでも簡単に手に入りますから、家でつくるということはあまりなくなっています。麹の文化にしても、生産者と消費者で2つに分かれていますよね。

そのぶん、自分たちがなにを食べているのかとか、和食の文化にはどんな価値があるのかといったところへの意識が薄れがちです。麹をつくることで、それをもう一度取り戻したいと思うんです。僕は今45歳ですけれども、これから50年ぐらいかけて、そんな文化を根付かせていきたいと。50年はかかると思うんです。ですから、麹の教室で僕以外の講師を育てたいという意味はここにもあります。

PROFILE

なかじ

1979年、大分市生まれ。2000年、京都芸術短期大学卒業。2002年、京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)を中退し、鼓童文化財団研修所(新潟県佐渡市)で2年間、伝統芸能(和太鼓、踊り、民謡など)を学ぶ。同研修所修了後、海外を放浪。その後、料理研究家の中島デコ氏に師事し、料理と自給的暮らしを経験。2006年から日本酒蔵・寺田本家(千葉県香取郡神崎町)に入り、蔵人、2010年から蔵人頭を務め、麹学・醸造・自然発酵の技術を学ぶ。2013年に独立して、札幌市でギャラリー運営。2015年に「麹の学校」の名称で講座を開始、2018年にオンラインスクール「麹の学校」を開校。主な著書に「麹本: KOJI for LIFE」(農山漁村文化協会)、「麹づくりと発酵しごと: 麹、味噌、醤油、甘酒、酒種パン、発酵調味料のレシピ」(同)ほか。

![写真家 相原正明[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![ブレンドしてもいい、黒酢と米酢のレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![globe/DJ/大阪芸術大学客員教授 マーク・パンサー[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)