もっと語ろう麹と発酵 Vol.18菌類は植物よりも動物に近い。

ときにきわめて動物的な動きをすることに気づきます

国立科学博物館 植物研究部長(兼)筑波実験植物園長

一般社団法人日本菌学会会長細矢 剛

国立科学博物館の施設の一つである筑波実験植物園の園長を務める細矢剛(ほそや・つよし)先生。筑波大学在学中から菌類研究の世界に深く入り、系統分類学という分野の研究を続けるとともに、一般社団法人日本菌学会の会長職や日本生物多様性情報イニシアチブ(JBIF)の活動を通じ、菌類の研究促進や情報蓄積に取り組んでいます。博物館・植物園の展示やイベントを通じ、一般の人々に菌類の魅力の発信もしている細矢先生に、その不思議な世界についてお話しいただきました。

文:萩原美智子 / 写真:三井公一

微生物との出合いは、小学生時代のパン作りの経験

――細矢先生が菌類に興味を持ったきっかけを教えてください。

菌類の力を知った原体験といえば、小学校のときの雑誌の付録です。「科学」(発行:学習研究社/現・GAKKEN)という学習雑誌に「パンを作ろう」という付録が付いていたんです。小麦粉を練った生地がパン酵母の働きで発酵したのを見て、「うわー、ふくらむんだ!」と新鮮な驚きを感じたことをいまでもよく覚えています。

――では、中学・高校の頃から進学先は理系を目指していたんですか。

それが、高校時代は英語でコミュニケーションしたり、ゲームやプレゼンテーションをするESSというサークルに熱中していたりして、全然違ったんです。でも、微生物にはずっと興味があって、卒業後は筑波大学の生物学類に進みました。他の大学の理学部生物学科にあたるところです。

理系の道を志した当初は理科の教師になろうと思っていたので、自分の専門を作る必要があって、それで選んだのが菌類でした。植物や昆虫を選ぶ人が多いのに対し、菌類はマニアックで面白そうだなぁ、と思ったんです。

菌類に実際にハマったのは、大学3年の夏の実習がきっかけでした。慣れてくると顕微鏡のプレパラートの中にいろいろなライフステージのカビが見えてきて、胞子ができる過程が頭の中でつながってくるんです。しかも、絵心がなくても、「マル書いてチョン」みたいな感じでスケッチができそうでしょう(笑)。そのようにして興味が深まり、大学に椿啓介(つばき・けいすけ)先生というカビの大家がいらっしゃったのでその研究室に入りました。

――椿先生の研究室ではどのようなことに取り組まれたのですか。

菌類の研究には、生態学・遺伝学・応用学などいくつかのアプローチがあります。椿先生のご専門は系統分類学でした。新しい菌類を見つけては、名前をつけて分類をするというもので、私もこの分野を専門とするようになりました。具体的には、菌を培養して、その菌がどんな方法で胞子を作るのかといった特徴を見て、整理、分類をしていきます。

研究室に入ってからはすぐに“30属”という修行が与えられました。野外でカビを採ってきて、名前を調べて、特徴がよく分かるようなスケッチをするというものです。3カ月以内に30属のスケッチを描くんですが、これは本当に大変でした。

――分類というお話が出たところで伺いたいのですが、先生のご著書を読んでいたら、「納豆菌も乳酸菌もビフィズス菌も大腸菌もサルモネラ菌も、名前に『菌』がついているけれど菌類ではない」とあって、「え、そうだったの?」と驚きました。

みなさん、同じところでびっくりされます。どれも「菌」とつきますからね。でも、実は納豆菌も乳製品や漬物に含まれる乳酸菌もバクテリア(細菌)に分類されます。ビフィズス菌、大腸菌、サルモネラ菌などもバクテリアの仲間です。

一方、菌類とは「真菌(しんきん)類」であることで、これは微生物の一種なんですね。具体的にはきのこやカビ、酵母などを指します。これらは、土壌や水中、空気中などの自然環境に存在しています。

ちなみにチーズの黄色い部分はバクテリアですが、カマンベールチーズやブルーチーズの表面の白や青の部分はカビなので、そこは菌類です。

製薬会社の研究所に配属され、菌を採っては培養・観察する毎日

――筑波大学を修士課程まで終えて、製薬会社に就職されたんですね。

椿先生の研究室にいる間に、教師から研究者へと志向が変わっていき、三共(現・第一三共)に就職しました。ペニシリンがアオカビから発見された抗生物質であることは有名な話ですが、当時、三共では「メバロチン」という世界初のコレステロール低下剤が大ヒットしていて、これもアオカビを原材料として作られていたんです。

三共は、微生物の力をいっそう活用することを目指してつくば市に微生物研究所を作ることになり、そこの研究員として採用されたんです。当初は研究所の建物の中の部屋の設計などにも関わりました。

そして、菌を採集しては培養・観察するという日々が再び始まりました。もうずーっと“30属”をやっているようなものです。その中で、現在も私の専門であるチャワンタケ類というテーマに出合いました。これは枯れ木や落ち葉の上などでよく見つかる菌類で、袋の中に胞子ができる子嚢(しのう)菌類の一種です。その中の最大のグループがビョウタケ目のきのこです。

チャワンタケ類はきわめて多様な菌類で種数も多いのですが、日本で研究している人は誰もいませんでした。折しも、きのこ研究の第一人者で、国立科学博物館の第三研究室長を引退した大谷吉雄(おおたに・よしお)先生に学術顧問のような形で三共に来ていただけることになったので、ご指導を仰ぎながら研究を進めました。

たまたま見つけた菌はヨーロッパを騒がせた侵略的外来種だった

――日本では誰も手をつけていない分野だったということは、新しい発見もいろいろとあったのでしょうか。

そうですね、チャワンタケ類は日本だけで300種ぐらい知られていましたが、実際はその倍はいるだろうと言われていまして、新種・新産種ともにたくさん見つかりました。新産種というのは海外では発見されているけれど、日本では初めて見つかったもののことです。

新しく発見したものは、見つけただけでは誰にも知られないので、簡素な内容でも必ず論文を書く必要があります。まさにその作業の繰り返しだったのですが、その中でちょっと面白い出来事がありました。

20世紀の終わりのことですが、ヨーロッパでセイヨウトネリコという木に「アッシュダイバック(立ち枯れ病)」という病気が大流行しはじめたんです。ポーランドが発祥で、病原菌はすごい勢いで広がって、ヨーロッパ全域で次々とセイヨウトネリコを枯らしていきました。セイヨウトネリコは家具やスコップの柄、野球のバットなどにも使われる重要な樹種だったこともあって、現地では大騒ぎになったんです。

その後、研究者が病原菌を突き止めました。それによると、もともとセイヨウトネリコに発生する菌と形はそっくりだけれども異なる生物である侵略的外来種だということでした。それがなんと、私が発見して1993年に論文に書いていたビョウタケの1種だったんです。ドイツの研究者がこの論文に気づいて、「もしかして、おまえが見つけて発表した菌じゃないか?」と教えてくれました。私は日本産のものを西洋の菌と同じものとして分類していたんですけど、本当にヨーロッパで流行っていた菌と同種で、ヨーロッパからすれば東アジアからやって来た侵略的外来種だったんです。

――その菌は日本などのアジアの国々では木を枯らすことはなかったんですか。

なかったんです。ただし、かつてはそういうこともあったかもしれません。この菌が寄生して栄養を摂取する相手の宿主植物(ホストプラント)は、日本ではセイヨウトネリコと同じ属のヤチダモの木です。そして、当初は菌が寄生することでヤチダモが枯れて、菌自身もホストプラントを失って死んでしまっていた。そんなことを繰り返しているうちにホストを殺さないで住んでいける共生という関係ができていったのではないかと推測されるのです。そのため、今あるヤチダモには抵抗性があって、この菌が中に入っても害を起こさないわけです。

しかし、なんらかの形でその菌がヨーロッパに運ばれたのでしょう。そして、「ヤチダモはないが、ヤチダモと同じ属の木があるぞ」とセイヨウトネリコに寄生した。そうしたら、そのホストが死んでしまい、そのままでは自分も死んでしまうので次のホストに移り、その後も次々にホストを枯らしながら広がっていったということが想像できます。

――では、ヨーロッパでもいずれ共生が起こるかもしれない。

人為的に共生を起こさせようとしています。もう20年ぐらいになりますが、抵抗性の高い木を植えて、森林を復活させていこうという計画が進められています。

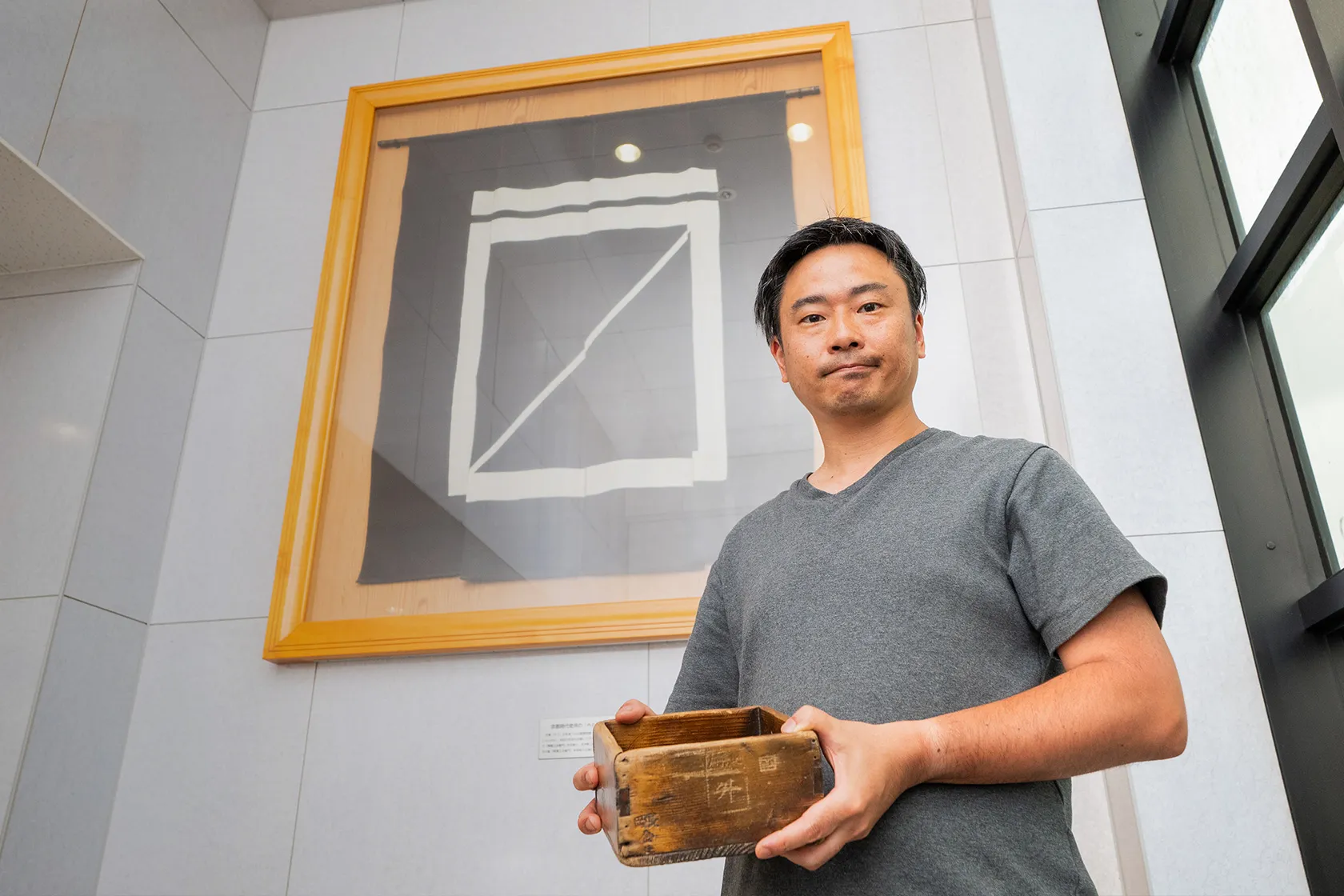

施設内に掲示されている、細矢先生の研究レポート

施設内に掲示されている、細矢先生の研究レポート

系統学的に菌類は植物より動物に近い

――どうやってその菌はアジアからヨーロッパに渡ったのでしょう。

それは人による移動ですね。今まで生態学は無傷の自然を相手にしていたのですが、現代ではもはや自然は人の動きなしに語れないということです。人類の活動が地球の生態系や地質にまでも大きな影響を及ぼすようになったのです。

――寄生では生きられないので共生を選ぶとは、菌類にはなにか意思があるかのような気もしてきますね。

菌類は植物に分類されることが多いのですが、実は系統学的には動物のほうに近いんですよ。そんな視点で菌類を見ると、きわめて動物的な動きをするものがあることに気がつきます。

菌類は胞子で増えるのが基本なのですが、原始的な菌類の中には水の中で生きているのもあって、胞子が泳ぐんです。遊走子(ゆうそうし)というのですが、細胞の後ろ側に鞭毛(べんもう)があって、オタマジャクシと同じように泳ぐんですね。人間の精子とも同じです。

自然界に遊走子を作るものはほかにもありますが、多くは前に鞭毛がついていて、菌類のように後ろで漕いでいくやつは少ないんですね。ここからは、動物と菌類は同じ系統から発生したと言うこともできます。

筑波実験植物園や上野の国立科学博物館本館で啓発イベントを企画

――細矢先生は2004年に製薬会社から国立科学博物館に転職されたのですね。

はい、三共では研究所に13年半いまして、その後、2年半の本社勤務で開発や営業などの仕事を経験し、国立科学博物館に転職しました。

――2021年からは筑波実験植物園の園長も務めておられますが、普段はどんな活動をされているのですか。

当園は実験という言葉がついた日本で唯一の植物園です。開設当初は実験林を作って、なんらかの植生を再現するといったことを行ってきましたが、50年近く経過してその多くは完成しているんですね。そこで、今後は特定の植物の保全など将来につながることや、これまでにやったことのないような展覧会を開いて将来につながるような実験的な試みをするのが当園のミッションであると思っています。

植物園の中にはきのこのコーナーも作っています。きのこは人為的に育てられないものが多いんです。そこで、下草を刈らず、落ち葉や枝が自然に朽ち果てるようにして、そこに出てくるきのこを見ていただくようにしています。毎年、きのこ展も開催していますので、ぜひ、足を運んでみてください。

筑波実験植物園内のきのこ

筑波実験植物園内のきのこ

――上野の国立科学博物館でも菌類の企画展や啓発活動をしていらっしゃいますね。

はい、展覧会やトークショーなどを年に何回か行っています。恐竜展のようなインパクトはありませんが(笑)、多くの人に関心を持っていただけるよう、工夫しながらやっています。

上野の国立科学博物館では微生物の発酵に関わることとしてワイン展を担当したこともあります。そのとき、広島の独立行政法人酒類総合研究所に協力をいただいて、ワインを造らせてもらったんです。短期間だったのであまり熟成はさせられなかったのですが、ヤマブドウ系の野性味のあるもので、けっこう美味しくできました。

地域や文化という視点でも、麹の奥深い世界を探求してみたい

――普段、細矢先生はお酒を飲まれますか。

いろいろ飲みます。麦焼酎も好きで、冬はお湯割り、夏は氷を入れて水割りにして味わっています。いい香りとちょっと甘い口当たりが好きですね。

麹の起源にはまだ分かっていないところもあって、興味をそそられます。例えば私たちの身近にある麹菌ですが、日本的に飼い慣らされてきたものだと言われます。そのベースにあるのは、猛毒をもつ病原菌であるアスペルギルス・フラバスから日本独自の穏やかな麹菌であるアスペルギルス・オリゼーが生じたという考え方ですよね。

ところが、麹カビのゲノム解析が行われたところ、じつはフラバスとオリゼーは共通祖先からそれぞれ生じたという構図が出てきたんです。人類に例えれば、ヒトはサルから進化したのではなくて、共通祖先からそれぞれ生じたということになりますから、これは非常に興味深いです。

麹は地域の文化や神事とも関わる可能性があったりもして奥深いですね。国立科学博物館は文化庁の所管でもありますので、地域や文化というテーマでも、麹や酒造りの研究やイベントを展開していけたらいいなと思っています。

PROFILE

細矢剛(ほそや・つよし)

国立科学博物館 植物研究部長(兼)筑波実験植物園長、一般社団法人日本菌学会会長、博士(理学)

1963年、東京生まれ。1986年、筑波大学第二学群生物学類卒業。1988年、同大学大学院生物科学研究科で修士取得後、製薬会社研究所勤務などを経て、2004年から国立科学博物館勤務。1999年、筑波大学より学位取得(博士(理学))。専門は菌類で、特にビョウタケ目という微小なきのこをつくる菌類とカビの分類・進化・生態などの研究を行っている。このほか展覧会やトークショーなど菌類の啓発活動にも取り組む。上野の国立科学博物館で開かれた特別展「毒」(2022年11月~2023年2月)は約30万人を集め話題となった。

![写真家 相原正明[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![麹文化研究家 株式会社麹の学校 代表 なかじ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![globe/DJ/大阪芸術大学客員教授 マーク・パンサー[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)