もっと語ろう麹と発酵 Vol.13【後編】日本は発酵食品の宝庫。未知の食品に出合えるのも旅の醍醐味です

明治大学教授中島 春紫

麹菌などが作るタンパク質「ハイドロフォービン」を20年以上にわたり研究する明治大学農学部の中島春紫(なかじま・はるし)教授。書棚には専門書に混じって漫画本が並び、片隅には日本酒の一升瓶や炊飯器も見え隠れする温かみのある研究室で、日本伝統の発酵文化のすごさ、そして最近の学生たちの気質などについてお話を伺いました。 前編「『2番目に好きなこと』を仕事にしたら、麹菌が作る不思議なタンパク質と出合った」 文:井上健二 / 写真:三井公一

イノシシをブタに飼い馴らしたように、日本人だけが野生の麹菌を飼い馴らせた

――発酵食品は世界中にありますが、焼酎、日本酒、醤油(しょうゆ)、味噌(みそ)などはほぼ日本にしかありません。その理由はどこにあるのでしょう。

それらの発酵を支えている麹菌が、日本独自のものだからです。

麹菌はカビの一種。改めて定義すると、カビのうち、食品に用いられる有用なカビを麹菌と呼びます。単に麹菌というと「黄麹菌」を指すのが一般的です。

黄麹菌は事実上、日本特産であり、日本以外では見つかりません。なぜなのか。それは日本人が飼い馴らしたカビだからです。

黄麹菌の学術名は「アスペルギルス・オリゼー(A・オリゼー)」。自然界からは見つからず、日本以外でも見つからないことから、日本人が飼い馴らしたとしか考えられないのです。現在見つかっている黄麹菌はすべて、日本全国の酒蔵、味噌蔵、醤油蔵などで麹を収める「麹室(こうじむろ)」から発見されたものです。

黄麹菌を守り、純粋培養するために、麹室は温度30℃前後、湿度60%前後で極めて清潔に保たれています。ちなみに、こうした蔵元に「麹室を見せてください」と頼んでも、決して応じてもらえません。僕も一度もなかを見たことがない。代々受け継がれてきた黄麹菌は、何よりも大切にされているのです。

――何が黄麹菌の元になったのか、分かっているのですか。

A・オリゼーの元になっているのは、アスペルギルス・フラバス(A・フラバス)というカビです。A・フラバスは、カビ毒のなかでも、もっとも危険で発がん性も高いアフラトキシン類を作り出します。凶暴なイノシシを家畜化したものがブタなら、A・フラバスを家畜化したのがA・オリゼーなのです。

A・オリゼーとA・フラバスを電子顕微鏡で観察しても、僕にもその違いは分かりません。でも、遺伝子解析をしてみると、A・オリゼーでは、カビ毒を作る遺伝子が壊れており、二度とカビ毒が作れないようになっています。

カビ毒は、限られた栄養を奪い合うライバルを駆逐するためのもの。カビ毒を作らないA・オリゼーは生存上不利です。その不利を覆すために、胞子内に複数の細胞核を持ち、生育や発芽のサイクルを早くして、ライバルたちとの競争を勝ち抜こうとしています。その性質も、発酵食品作りでは有利です。

――日本人はどのように黄麹菌を飼い馴らしてきたのでしょうか。

昔のことは想像するほかありませんね。顕微鏡も何もない時代ですから、おそらく五感をフル活用していたのでしょう。

カビ自体は目に見えない微生物ですが、カビが作る構造物は目で見て、触れて、匂いを嗅ぐこともできます。どういうカビから、どんな食品ができたのか。その味わいはどうか。試行錯誤しながら選別を何度も繰り返し、ついには発酵に最適な黄麹菌を見つけたのでしょう。

顕微鏡もない時代、経験と勘だけで発酵文化を作り上げた先達に脱帽

――日本人はいつ頃、カビの家畜化に成功したのでしょうか。

室町時代だといわれています。純粋培養した黄麹菌を使った麹を酒蔵などに売る麹座*1が日本各地に生まれて、税金確保のために室町幕府が保護したという記録が残っています。世界初のバイオ産業ですね。*1 麹座:酒造りのための優良な麹を専門に造り、酒蔵などに売った種麹屋(たねこうじや)の同業者組合。

黄麹菌の純粋培養につながるイノベーションが、「木灰(きばい)」の導入です。木灰とは、クヌギなどの落葉樹を焼いて作った灰。これを黄麹菌にまくと、pHが一気にアルカリ性に傾いて乾燥するため、黄麹菌以外の雑菌は死滅します。黄麹菌にとっても生育環境が一気にアウェーになりますから、「ここにいてはマズいから、離脱しよう」と胞子を作るスイッチが入ります。こうして作られた胞子を集めて、販売していたのです。失敗は成功の母といいますが、ひょっとしたら冬場に麹室を温めるための火鉢を倒してしまい、木灰が偶然黄麹菌にかかったことが導入のきっかけかもしれません。

――焼酎に使われる黒麹菌についても教えてください。

黒麹菌も、黄麹菌と同じように、自然に存在する菌種を長い時間をかけて飼い馴らしたものだと考えられています。

酒造りでは何よりも、アルコール酵母の活動を促し、その活動を阻害する乳酸菌をいかに抑えるかが問われます。乳酸菌は30〜40℃で活発に働き、10〜15℃になると急に元気がなくなります。その性質を利用して、冷蔵設備のない時代、日本酒造りはいちばん寒い時期に行われてきました。いわゆる「寒造り」です。

温暖で寒造りができない九州地方などでは、黒麹菌(アスペルギルス・リューチューエンシス)が黄麹菌の代わりに用いられました。黒麹菌は、乳酸よりもpHが低いクエン酸を作り、暖かい風土でも雑菌の繁殖を抑えてくれます。ただし、醸造したお酒は、クエン酸たっぷりで酸っぱくて飲めない。そこで蒸留でクエン酸を飛ばし、焼酎として飲む食文化が生まれたのです。

こうした発酵に関する科学的な説明は、すべて後知恵。顕微鏡も何もない時代、経験と勘を頼りに試行錯誤を続け、発酵文化を作り上げた先達には頭が下がります。

未知の発酵食品との出合いを楽しむ

――麹菌の利用を始めとする日本の発酵技術を、どう評価されますか。

基本味に5番目に加わった「うまみ」は、100年以上前に日本人が見つけたもの。その後、舌にあるうまみの受容体が発見されて世界的に認められるようになり、「UMAMI」として世界共通語となりました*2。*2 基本味:食品の味わいを構成する基本の味。長らく「甘味」「塩味」「酸味」「苦味」の4つとされていたが、1908年に東京帝国大学教授の池田菊苗(いけだ・きくなえ)博士が発見したグルタミン酸ナトリウムの味わいがこの4つで説明できないことから、第5の基本味として「うまみ」の存在を主張。2002年、この「うまみ」に特異的な味覚受容体が発見され、基本味に加えられた。

うまみ成分のグルタミン酸ナトリウムは、発酵技術を使って微生物が生成しています。アルギニンやシステインといった他のアミノ酸も、世界に先んじて発酵技術を用いて生成しており、20世紀における日本の10大発明の一つとされています。それを牽引しているのが、僕らが専門としている農芸化学の分野です。

――世界では、麹菌の研究はどの程度進んでいるのでしょうか。

日本以外ではあまり進んでいません。そもそもヨーロッパやアメリカには日本のような温暖で多湿な気候が少なく、日本ほどカビは生えません。カビが身近ではない分、どうしても感染症などを引き起こす悪者として見ている。ですから、カビを飼い馴らそうという発想も出てこず、麹菌の研究も進まないのです。

――カビを使った食品は、欧米にもありますよね。

典型がチーズです。そもそもチーズは保存技術がない時代、牛乳という栄養たっぷりの食品をいかに保存するかと知恵を絞ってできたもの。そのチーズにカビを使い、さまざまな風味を作り出しています。

ブルーチーズに使われる青カビは、カビ毒を作らないのが特徴。タンパク質を分解する酵素を作り出し、チーズを熟成させて風味をアップさせます。チーズを作るプロセスで一緒に加えます。

カマンベールチーズに使われるのは白カビ。これもカビ毒を作らず、やはり熟成を促して風味を高めます。カマンベールチーズは、ブルーチーズと違い、できあがったチーズに白カビを振りかけます。カビは酸素がないと活動できませんから、白カビを振りかけた後、チーズを何度も突いて穴を開け、通気を良くする必要があります。

チーズを熟成させるカビも定義上は麹菌ですが、通常はそう呼ばれません。

――発酵食品は、日本だけではなく、世界各地で受け継がれてきたのですね。

そうだと思います。気候風土に応じてその土地に特有のカビがあり、それを利用した発酵食品があるのです。

前述のようにヨーロッパには各種チーズがあります。地方を丹念に回れば村々には「おらが自慢のチーズ」があり、おそらく使われているカビも細かく見ると微妙に異なっているに違いありません。

お隣の中国では、クモノスカビを使って紹興酒を醸造していますよ。

生の穀物を粉にして少量の水を加え、団子状またはレンガ状に練り固め、地下の室に置いておくと、すぐにクモノスカビが生えて、中心部では酵母が生育してアルコール発酵が始まります。アルコールを含んだ醪(もろみ)を絞ると、紹興酒ができるのです。搾りカスは豚など家畜の餌になりますから、環境循環型ですね。

ただ列島が南北に長く、多彩な気候と四季がある日本は世界的に見ても発酵食品の宝庫であり、各地に「ご当地」発酵食品があります。それを味わうのも旅の醍醐味であり、僕自身も未知の発酵食品との出合いを楽しみにしています。

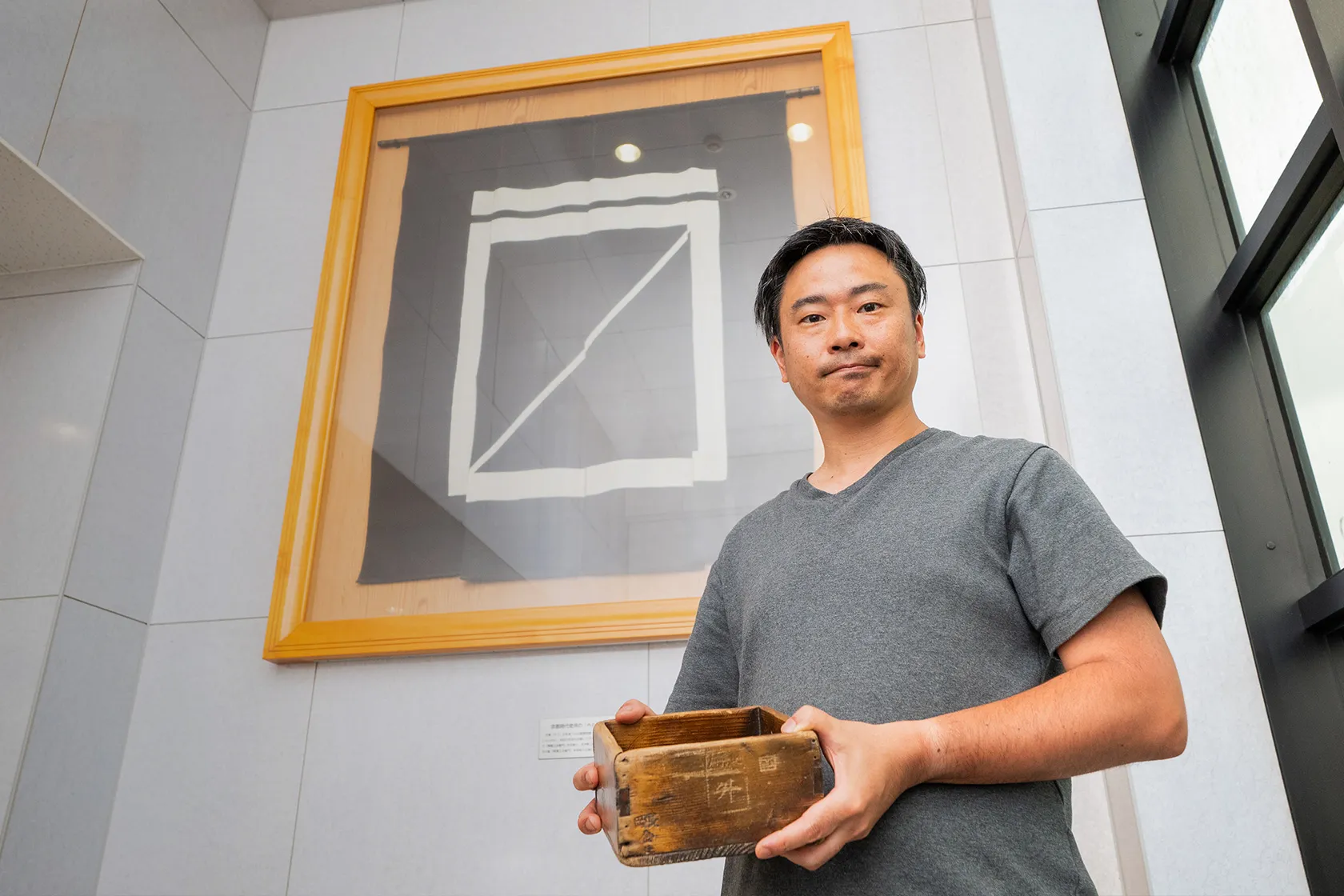

取材当日、研究室に取り寄せられていた「ふなずし」。ふなを塩漬けにした後、米飯に漬け込んで乳酸発酵させることで、魚の長期保存を可能にする。発酵が進むにつれて「馴れる、熟(な)れる」ことから「なれずし」と総称される発酵食品。独特の刺激臭を放ち、「初めは抵抗があるけれど、口に放り込めば美味しい」と中島先生

取材当日、研究室に取り寄せられていた「ふなずし」。ふなを塩漬けにした後、米飯に漬け込んで乳酸発酵させることで、魚の長期保存を可能にする。発酵が進むにつれて「馴れる、熟(な)れる」ことから「なれずし」と総称される発酵食品。独特の刺激臭を放ち、「初めは抵抗があるけれど、口に放り込めば美味しい」と中島先生

本物のお酒を一緒に楽しみながら、学生たちの発酵と麹菌への興味を高める

――中島ゼミには、どんな学生たちが集まってきますか。

学部生は3年生と4年生が8名前後ずつですが、男性は各学年に1人しかいない(2023年10月時点)。ほとんどが女性です。農学部全体では学生数は男女半々ですが、農芸化学科は食品系の研究室が多いこともあり、総じて女性が多くなるのです。

――ゼミ生たちは、発酵や麹菌にどんな興味を持っていますか。

僕らの頃と違い、最近の学生たちに「飲む」文化があるか微妙ですねぇ。飲み放題なんかで安酒ばかり飲んで、“本物”のお酒に触れる機会が少ないと、発酵や麹菌に興味を持てと言っても無理な話かもしれない。

だから、うちのゼミは「飲むゼミ」です。国内外から珍しいお酒を集め、料理を用意し、研究室で年3回40〜50人が集まる大きな飲み会を開いています。8月にはビールパーティー、10月にはワインパーティー、12月には日本酒パーティーがあります。

一応、ゼミの一環なので、飲みながら発酵や麹菌にまつわる僕の講義を聞かなくてはならないけれど。他の研究室からも先生や学生が参加してくれるので、ゼミ生にとっては見聞を広げる貴重な交流の場になっているようです。農芸化学科に限っていうと、集まってよく飲むゼミの方が、不思議に研究活動もアクティブになる傾向があります。発酵や麹をより身近に感じるようになるからでしょう。

研究室に常備している必読の課題図書は、造り酒屋が舞台の「夏子の酒」と、農業大学を舞台とした「もやしもん」という漫画。少し前の作品なので、いまの学生で読んでいる人は少ないのですが、案外学びが多い。2作とも作者がよく勉強していて、精査してみましたが、ほとんど誤りはありませんでした。

――研究室に日本酒の一升瓶が置いてある理由が分かりました。ちなみに炊飯器は、研究用ですか。

麹菌の研究は生き物相手だから、彼らのペースに合わせる必要があり、待つのも仕事のうちです。ご飯を炊いて料理を作り、食事をしながら気長に待ち続けることもあるのです。パンを焼くホームベーカリーもありますよ。ただし、納豆だけは研究室には持ち込み厳禁。納豆菌は非常に強力だから、万一研究室ではびこると麹菌の生育を妨げる恐れがあります。学食で納豆を食べたら、口をゆすいでから入室するようにと学生たちには言っています。

PROFILE

中島春紫(なかじま・はるし)

明治大学 農学部農芸化学科微生物生態学研究室

東京大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士。東京工業大学助手、東京大学大学院農学生命科学研究科助教授、明治大学農学部農芸化学科助教授を経て、2007年から同教授(現職)。パン酵母、有機溶媒耐性細菌などの研究を経て、現在は麹菌が作るタンパク質であるハイドロフォービンの研究に注力する。遺伝子組み換え実験教育の普及、食品安全行政、国際生物学オリンピックなどにも取り組んでいる。発酵食品を愛し、焼酎では麦焼酎を好む。

![写真家 相原正明[from OITA 大分を巡る]](/kojinote/common/images/recommend_oita.jpg)

![三和酒類[by SANWA SHURUI 三和酒類の酒造り]](/kojinote/common/images/recommend_sanwa.jpg)

![ブレンドしてもいい、黒酢と米酢のレシピ[think KOJI 麹文化と発酵]](/kojinote/common/images/recommend_koji.jpg)

![globe/DJ/大阪芸術大学客員教授 マーク・パンサー[with PEOPLE 縁ある人たち]](/kojinote/common/images/recommend_people.jpg)